Monday, March 24, 2025

হুমায়ুন আজাদের নারী, নারীবাদের এক দলিল -- মোঃ হেলাল উদ্দিন

Friday, December 6, 2024

'দারুচিনি দ্বীপ' উপন্যাসের মাঝে নানান চরিত্র -- মোঃ হেলাল উদ্দিন

হুমায়ূন

আহমেদ এর শুভ্র সিরিজের বই দারুচিনি দ্বীপ। গল্পের শুরু হলো কয়েকজন

বালকের পরিচয় দিয়ে। যাদের মধ্যে শুভ্র, সঞ্জু, বল্টু অন্যতম। নীরা, আনুশকা,

জরী সহ ৫জন বালিকা চরিত্রও এখানে বিদ্যমান। তারা ট্যুরে যাবে দারুচিনি

দ্বীপ।

শুভ্র চশমা ছাড়া চোখে দেখে

না। মোটামুটি ধনী পরিবারের একমাত্র ছেলে। শুভ্রর বাবা খুবই বুদ্ধিমান। বাবা

মায়ের একমাত্র ছেলে শুভ্রর জগত হচ্ছে ইউনিভার্সিটি, নিজের ঘর আর বইয়ের

টেবিল। তেমন কোনো ভালো বন্ধুও তার নেই। সবাই তাকে কানাবাবা বলে খেপাত।

ইউনিভার্সিটিতে ক্লাসের সবার একটা নাম আছে চশমা ছাড়া দেখতে পায়না বলে

শুভ্রর নাম দেয়া হয় কানা বাবা। দারুচিনি দ্বীপে যাওয়ার জন্য বাবা মায়ের

উৎসাহ পেয়ে গেলো ঠিকি কিন্তু বন্ধুরা তাকে নিতে আগ্রহী নয় কেননা তাকে নিলে

কোনো বিপদ হলে কোলে নিয়ে ঘুরতে হবে।

লেখক

শুভ্র ছাড়াও আরো কয়েকজন তরুনের পরিচয় তুলে ধরেছেন তাদের মধ্যে একজন সঞ্জু।

সঞ্জু বাবা মায়ের একমাত্র ছেলে ওর ছোট ৩টা বোন আছে। অসচ্ছল পরিবারের

সন্তান। দারুচিনি দ্বীপে যাওয়ার জন্য এক হাজার টাকা জোগাড় করতে কি কষ্ট

হয়েছে সেই ঘটনার বাস্তব চিত্রই যেন লেখক তার লেখনিতে তুলে ধরেছেন। সঞ্জুর

ছোটবোনকে নিয়ে বল্টুর ভালোবাসার ছিটেফোঁটাও বর্নিত আছে এই অংশে। যে কিনা

মায়ের কাছ থেকে সঞ্জুর জন্য জমানো টাকা চুরি করে বল্টুর জন্য সুয়েটার

কিনেছে।

দারুচিনি দ্বীপে যাওয়া

মেয়েদের মধ্যে আনুশকাকে নিয়ে লেখক অনেক লিখেছেন। ধনী পরিবারের একমাত্র

মেয়ে, মা আনুশকা আর তার বাবাকে ছেড়ে চলে গেছে অন্য একজনকে বিয়ে করে। তাদের

বাড়ির কুকুর মারা যাওয়াকে কেন্দ্র করে আনুশকা দারুচিনি দ্বীপে না যাওয়ার

সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো। শেষ অবধি কি তার যাওয়া হলো!

লেখক

জরীকে নিয়ে লিখেছিলেন এক অংশে। জরীর বিয়ে ঠিক হওয়ায় সে দারুচিনি দ্বীপে

যাচ্ছেনা। কিন্তু যাওয়ার ইচ্ছে প্রবল আবার বিয়েতেও রাজি নেই। দারুচিনি

দ্বীপে যাওয়ার দিনেই জরীর বিয়ের তারিখ ঠিক হলো।

শেষ মুহুর্তে কী হলো? কে কে যেতে পারলো স্বপ্নের দারুচিনি দ্বীপে!

বইঃ দারুচিনি দ্বীপ

লেখকঃ হুমায়ূন আহমেদ

প্রকাশকঃ অনুপম প্রকাশনী

মূল্যঃ ২৩০ টাকা

Md. Helal Uddin

20.09.2024

Friday, November 15, 2024

'দিনের শেষে' আসলেই সবাই একা -- মোঃ হেলাল উদ্দিন

‘দিনের

শেষে’ বইটি একটি প্রেমের উপন্যাস, তা বলাই বাহুল্য। উপন্যাসের শুরুতে তিনি

ইশরাত নামের কাউকে উৎসর্গ করেন যেখানে লেখা ছিল, ‘জনম জনম কাঁদিও।’ এটি

উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, উপন্যাসে ‘জনম জনম কাঁদিব’ গানটি কয়েকবার আসবে

এবং তা পরিস্থিতির সাথে বেশ ভালোভাবে মানিয়ে যাবে। হুমায়ূন আহমেদের বইয়ে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবনানন্দ দাশের গান-কবিতার ব্যবহার বেশ ভালো লাগে

আমার।

যাই হোক, মূল কথায় ফিরে আসি।

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র জহির নামের একজন যুবক। হুমায়ূন আহমেদের

নায়কদের সিগনেচার বৈশিষ্ট্যের একটি হলো, নায়ককে শুরুতে মনে হবে বোকা

প্রকৃতির কিন্তু কাহিনির ভেতরে ঢুকলে বোঝা যাবে, তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান।

সাদাসিধে

জহিরকে ভালবাসে অরু, তরু নামের দুই মামাতো বোনই। কিন্তু জহির তাদের

ভালবাসা বুঝতে পারে না বা বুঝলেও না বোঝার ভান করে থাকে। উপন্যাসের শুরুটা

হয়, জহিরের অফিসের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা করিম সাহেবের বর্ণনা থেকে।

জহিরের প্রতি তার ভাবনা থেকে মোটামুটি জহিরের চরিত্র সম্পর্কে একটা ধারণা

পাওয়া যায়। তার কথা ও বিভিন্ন কার্যক্রম পড়ে বোঝা যাচ্ছিলো, তিনি জহিরকে

বেশ স্নেহ করেন কিন্তু কাহিনির শেষের দিকে বলেন, ‘তোমাকে আমি কী রকম পছন্দ

করি তা কি তুমি জানো?’ এমন বক্তব্যের কোনো প্রয়োজনই ছিল না। গল্পে বেশ

হালকা চালে একে একে চরিত্র প্রবেশ করিয়ে দেওয়ার কায়দাটি আমার ভালো লেগেছে।

অনেকটা স্পটলাইট একজন থেকে অন্যজনে ঘুরে ঘুরে আসার মত ব্যাপার।

তবে,

উপন্যাসের শুরুতে যতটা গুরুত্বের সঙ্গে করিম সাহেবকে আনা হয়েছিলো, ততোটা

গুরুত্ব তিনি পরবর্তীতে পাননি। এমনটা ঘটেছে, অরুর ছোট বোন তরুর ক্ষেত্রেও।

তার সাথে জহিরের কথোপকথন শুনে মনে হচ্ছিল, তরুর চরিত্রটি হুমায়ূন আহমেদের

অন্যান্য নায়িকার তুলনায় বেশ স্বাভাবিক এবং তার চেয়েও বড় ব্যাপার ছিল, তরু

অন্যান্য নায়িকার মত রূপবতী ছিল না। কিন্তু করিম সাহেবের মত তরুর গুরুত্বও

ক্রমে ফুরিয়ে যায়। গল্পের অন্যতম কেন্দ্রীয় চরিত্র হয়ে উঠে অরু। হবে না-ই

বা কেন হুমায়ূন আহমেদের গল্পের নায়িকা তো সাধারণ কেউ হতেই পারে না। অরু

আত্মকেন্দ্রিক, ছন্নছাড়া স্বভাবের মেয়ে যে কিনা বরিশাল মেডিকেলে পড়া বাদ

দিয়ে তার কলেজের ইতিহাস বিভাগের একজন স্যারের কথার প্রেমে পড়ে তার সঙ্গে

পালিয়ে যায়। সেই স্যারের আবার স্ত্রী সন্তানও রয়েছে। কিন্তু অরু মনেপ্রাণে

ভালবাসে জহিরকে।

উপন্যাসের বিশেষ

চরিত্রে ছিল, অরুর স্বামী আজাহার। যিনি বেশ কায়দা করে মানুষের আকর্ষণের

উদ্রেক হয় এমনভাবে গল্প করেন। তিনি মদ খান, তাস খেলেন, সংসার ছেড়ে আসায়

তাকে হতাশ মনে হয় কিন্তু স্ত্রীকে তার মত করে ভালোও বাসেন। তবে অরু যে

জহিরকে ভালবাসে তা জানার পরও তিনি জহিরের প্রতি বেশ উদার। কথা শুনে মনে হয়,

জহিরের প্রতি তার কোনো বিদ্বেষ তো নেইই বরং তিনিও এই মানুষটির প্রতি

মমতাবান। হুমায়ূন আহমেদের বইয়ে চরিত্রের স্বাভাবিকতা থাকে না কিন্তু তার

জাদুকরী লেখা দিয়ে দর্শককে অস্বাভাবিক বিষয়ও বেশ স্বাভাবিকভাবে গেলান।

আজহার চরিত্রটির ভালো মানুষী অস্বাভাবিক। উপন্যাসে বোঝা যাচ্ছিলো, কেবল

লেখক চাইছেন বলেই জহিরের প্রতি সবাই অকারণে মমতা প্রদর্শন করেন কিন্তু তাতে

তার দুর্ভাগ্য ঘোচে না একটুও।

জহির

গ্রামের সাধারণ নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলে। বিএ পরীক্ষায় সেকেন্ড ক্লাস

পাওয়ার পর সে যখন ঢাকা আসে, প্রচণ্ড ঠান্ডার মধ্যেও তার গায়ে ছিল একটা ছেড়া

সোয়েটার যা ঢাকতে সে ফুল হাতা শার্ট পরেছে আর গলায় ছিল লাল রঙের মাফলার।

হুমায়ূন আহমেদের নায়িকাদের মধ্যে মায়াভাব প্রবল থাকে। যে কারণেই হয়ত

অরু-তরু দুই বোন জহিরের সরলতা আর অসহায়ত্বের প্রতি মমতাময়ী হয়ে তার প্রেমে

পিছলে যায়। পুরো কাহিনীতে এমন কোনো বিষয় নেই যা ব্যাখ্যা দেবে কেন দু’জন

কিশোরী জহিরের প্রেমে ব্যাকুল।

তবে,

বইয়ের সবচেয়ে বিরক্তিকর জায়গাটি হলো, জহিরের মেয়ে দেখতে যাওয়া, মেয়ে পছন্দ

হওয়া এবং পরবর্তীতে বিয়েটা ভেঙ্গে যাওয়া। আসমানী নামের যে মেয়েটিকে জহির ও

তার মামা দেখতে যায়, তার আগেও একবার বিয়ে হয়েছিলো কিন্তু তা টেলিফোনে।

কিন্তু আসমানীর আমেরিকা প্রবাসী স্বামীই বিয়ের প্রায় এক বছরের মাথায়

টেলিগ্রামে কোনো কারণ উল্লেখ না করেই সম্পর্ক বিচ্ছেদ করার কথা বলে। কখনো

স্বামীর সঙ্গে আসমানীর দেখা হয়নি; এমনটাই পাত্রপক্ষকে জানানো হয়। কিন্তু

আমাদের নায়ক তো জায়গামতো খুবই বুদ্ধিমান, তিনি ঠিকই ধরতে পারেন তথ্যটি আসলে

ঠিক নয়। হুমায়ূন আহমেদের নায়িকাদের মতো এই আসমানীও অত্যন্ত রূপবতী, মুখে

মায়াভাব প্রবল, স্বভাবে অত্যন্ত কোমল।

বইয়ের

পৃষ্ঠা কমার সঙ্গে সঙ্গে পাঠক পাঠিকারা যখন মোটামুটি নিশ্চিত আসমানীর

সাথেই জহিরের বিয়েটা হতে যাচ্ছে, ঠিক তখনই একের পর এক দুর্যোগের ঘনঘটা আসতে

থাকে। প্রথমে অরু নিখোঁজ হয়ে যায়, তারপর জহিরের চাকরি চলে যাওয়ার সম্ভাবনা

দেখা দেয়, বিয়ের দুইদিন আগে আসমানীর প্রথম স্বামী এসে হাজির হয় এবং বিয়েটা

ভেঙ্গে যায় আর সবশেষে যা না করলে চলছিলোই না, পা পিছলে গর্ভবতী অরুর

রক্তপাত শুরু হয় এবং সে ও তার গর্ভের সন্তান মারা যায়। যারা হুমায়ূন

আহমেদের বই পড়ে অভ্যস্ত তারা নিশ্চয়ই এ ধরনের সমাপ্তির সাথে পরিচিত আছেন।

শেষে ট্র্যাজেডি না দিলে চলছে না বলে দুম করে সব দুঃসংবাদ একসাথে হাজির করে

উপন্যাস শেষ করে দেওয়াটা মোটেই ভালো লাগেনি।

(ফাবিহা বিনতে হক এর " 'দিনের শেষে’ হুমায়ূন আহমেদের বিকল্প পাঠ" লেখা থেকে নেয়া।)

Sunday, October 13, 2024

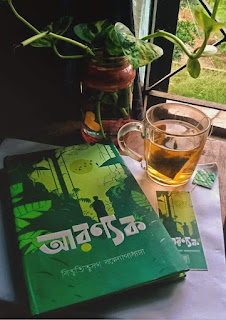

কর্মজীবনের অভিজ্ঞতার উপন্যাস 'আরণ্যক' -- মোঃ হেলাল উদ্দিন

❝

জ্যোৎস্না আরো ফুটিয়াছে, নক্ষত্রদল জ্যোৎস্নালোকে প্রায় অদৃশ্য,

চারিধারে চাহিয়া মনে হয় এ সে পৃথিবী নয় এতদিন যাহাকে জানিতাম, এ

স্বপ্নভূমি, এই দিগন্তব্যাপী জ্যোৎস্নায় অপার্থিব জীবেরা এখানে নামে গভীর

রাত্রে, তারা তপস্যার বস্তু, কল্পনা ও স্বপ্নের বস্তু, বনের ফুল যারা

ভালোবাসে না, সুন্দরকে চেনে না, দিগ্বলয়রেখা যাদের কখনো হাতছানি দিয়ে

ডাকে নাই, তাদের কাছে এই পৃথিবী ধরা দেয় না কোনো কালেই ❞

আরণ্যক

বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত চতুর্থ উপন্যাস।

১৯৩৯ সালে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিহারে তার কর্মজীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে উপন্যাসটি রচনা করেণ।

"আরণ্যক"

উপন্যাসের মূল উপপাদ্য প্রকৃতি। উপন্যাসটি রচনা করা হয়েছে উত্তমপুরুষে।

গল্পের কথক সত্যচরণ। পূর্ণিয়া জেলায় প্রায় ত্রিশ হাজার বিঘা জঙ্গল- মহালের

জমি দেখাশোনার জন্য এবং প্রজা বিলি করার জন্য 'ম্যানেজার' পদে চাকুরি নিয়ে

গভীর অরণ্যভূমি লবটুলিয়া, নাঢ়া- বইহারে পা রাখে সত্যচরণ। কলিকাতার জনসমাগম ও

লোকারণ্যে অভস্ত্য সত্যাচরণ এমনি এক দূর্গম জনমানবহীন প্রান্তরে এসে

প্রথমে বেশ হতাশ হয়ে পড়ে ঠিকই কিন্তু ধিরে ধিরে জঙ্গল তাকে পেয়ে বসে। দেখতে

দেখতে অরণ্যের প্রতি তার নিদারুণ ভালোবাসার সৃষ্টি হয়।

প্রকৃতির নানা রূপ ধিরে ধিরে তার চোখে ধরা দিতে থাকে।

মধ্য

দুপুরে রৌদ্র তপ্ত ঝাউবন, রাতের জোছনায় প্লাবিত অরণ্যভূমি, বর্ষায় বৃষ্টির

ফোটা সবুজ পল্লবে পড়ে টিপ টিপ ছন্দের যে মোহনিয় পরিবেশ সৃষ্টি করেছে তাতেই

বিভোর, বিমোহিত, মগ্ন হয়েছেন গল্পের কথক। লেখক তারই বর্ণনা করে গেছেন

শৈল্পিক ভাষায়। উপন্যাসের প্রত্যেকটি চরিত্রের সাথে জঙ্গল ও প্রকৃতি যে

অসাধারণ মেলবন্ধন তা লেখক তার লেখায় প্রতিটি পঙক্তিতে ফুটিয়ে তুলেছেন।

এই

লেখা উপভোগের জন্য লাগবে একটা প্রকৃতিপ্রেমী পাঠক মন। প্রকৃতিপ্রেমী পাঠক

মাত্রই এই উপন্যাসের প্রতি পাতায় কল্পনার জগতে হারিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত

থাকতে হবে। ইট পাথরের চার দেয়ালের মাঝে বসেও এই বই পড়ে আপনিও হারিয়ে যেতে

পারেন সূদুর লবটুলিয়া, নাড়া-বইহারের আরণ্য ভূমিতে।

❝

এই অরণ্যপ্রকৃতিকে ধ্বংস করিতে আসিয়া এই অপূর্বসুন্দরী বন্য নায়িকার

প্রেমে পড়িয়া গিয়াছি। যখন ঘোড়ায় চড়িয়া ছায়াগহন বৈকালে কিংবা মুক্তাশুভ্র

জ্যোৎস্নারাতে একা একা বাহির হই, তখন চারিদিকে চাহিয়া মনে মনে ভাবি, আমার

হাতেই ইহা নষ্ট হইবে? জ্যোৎস্নালোকে উদাস আত্মহারা, শিলাস্তৃত ধূ ধূ নির্জন

বন্য প্রান্তর! কি করিয়াই আমার মন ভুলাইয়াছে চতুরা সুন্দরী! ❞

বইটি

পড়িতে গিয়া যতটা আনন্দিত ও উচ্ছ্বসিত হইয়াছি তারচেয়ে বেশী ব্যাতিত হইয়াছি

আমি। একজন প্রকৃতি প্রেমিকের হাতে নিষ্ঠুরভাবে প্রকৃতির রূপরেখা ধ্বংসের

চিত্র দেখিয়া আমার হৃদয় ভারাক্রান্ত হইয়াছে। প্রকৃতির এই অপরূপ সৌন্দর্য্য

সভ্যতার বিকাশের দোহাই দিয়া মানুষের হাতেই ধ্বংস হচ্ছে। প্রয়োজনে অপ্রোয়জনে

ধ্বংস হচ্ছে।

সত্যচরনের মতো আমি

মধ্যদুপুরে স্বরস্বতীকুন্ডীর ধারে গাছের ছায়ায় বসিয়া কখনো পাখিদের কলকাকলি

শুনি নাই। ফুলের সুবাস নিঃশ্বাসে মিশাইয়া কখনো নিদ্রা যাই নাই। অথচ সময়ের

আবর্তনে স্বরস্বতীকুন্ডীর সৌন্দর্য বিলুপ্ত হইবে সেইখানে প্রজারা গাছপালা,

লতাপাতা কাটিয়া সাফ করিয়া বসবাস শুরু করিবে। দূর দুরান্ত হইতে আনিয়া যেসকল

ফুলের আবাস গড়িয়াছিলেন সেসকলি বিলুপ্ত হইয়া যাইবে এইসব ভাবিতে ভাবিতে আমার

নিজেরই মন কেমন করিয়া উঠিতো।

এই

উপন্যাসের বর্ণনা আমায় যতটা ভাবুক বানিয়েছে তারচেয়ে বেশি প্রভাবিত করিয়াছে

বন্য মানুষের সহজ সরল জীন প্রণালি। তাহারা ভাত খাইতে পায় না কলাই ও চাতু

সেদ্ধ করিয়া খায় তারপরও এই প্রকৃতি তাদের সকলকে এক অদৃশ্য সুতোয় বাধিয়া

একে অপরের আপন করিয়া তুলিয়াছে।এত দারিদ্র্য, এত অশিক্ষা, এত বৈষম্য

সত্ত্বেও মানুষ বাঁচে, নির্লোভ-সদাচঞ্চল-সদানন্দ জীবনে সতেজভাবে বাঁচে

প্রকৃতির সঙ্গে।

❝ ইহাদের

দারিদ্র্য, ইহাদের সারল্য, কঠোর জীবনসংগ্রামে ইহাদের যুঝিবার ক্ষমতা, এই

অন্ধকার অরণ্যভূমি ও হিমবর্ষী মুক্তাকাশ বিলাসিতার কোমল পুষ্পাস্তৃত পথে

ইহাদের যাইতে দেয় নাই, কিন্তু ইহাদিগকে সত্য পুরুষমানুষ করিয়া গড়িয়াছে। ❞

লবটুলিয়া

বইহারের অরণ্য—ভূভাগ, ফুলকিয়া বইহারের শেফালীপুষ্পের জ্যোৎস্নামাখানো

সুবাস, মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্ট, কুশী নদীর স্রোত, স্বরস্বতীকুন্ডীর বন,

নাড়া বইহারের অরণ্য, ধু-ধু বন্যপ্রান্তর, ঝাউবন—কাশবনের চর, ধূসর

শৈলশ্রেণি, ফুটন্ত রক্তপলাশের ঘন অরণ্যর অপার্থিব সৌন্দর্যের নিখুঁত

বর্ণনায় আমি বার বার মুগ্ধ, বিস্মিত, উৎফুল্ল, উচ্ছ্বসিত ভাবাবেগপূর্ণ হইয়া

উঠিয়াছি।

আপনি যদি প্রকৃতি

ভালোবাসেন। জঙ্গলের ভয়ংকর সৌন্দর্য যদি আপনাকে মোহিত করে। পাহাড়ের ধার বেয়ে

বয়ে যাওয়া ঝরনা তার পাশে ঝুলে পড়া শিমুল, আকন্দ কিংবা শিউলি ফুলের মুগ্ধ

করা সুবাস। অন্ধকার প্রান্তর কিংবা ধূ-ধূ ছায়াহীন জ্যোৎস্না ভরা প্রান্তর,

মধ্যদুপুরে দুরের পর্বতশ্রেণী, বনঝাউ ,কাশবন কিংবা নির্জন সন্ধ্যায় পৃথিবীর

শেষ প্রান্তে দিকচক্রবালে শৈলমালার আড়ালে ঢলে পড়া লাল সূর্য এইসবকিছু যদি

আপনার মনে আন্দোলন সৃষ্টি করে তবে এই বইটি নিঃসন্দেহে আপনার জন্য।

লেখকঃ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশকঃ উৎকর্ষ

মূল্যঃ ৩০০ টাকা মাত্র।

'নর্তকী ও পুঁজিপতি শাসিত এই ব্রোথেল পৃথিবীতে' মানুষ চেনার উপায় -- মোঃ হেলাল উদ্দিন

পৃথিবীর প্রাচীনতম এক ঋষিমানব বলেছেন,

ইতর

শ্রেণির মানুষেরা আশপাশের মানুষ নিয়ে কথা বলে, মধ্য শ্রেণির মানুষেরা ঘটনা

নিয়ে কথা বলে, আর উচ্চশ্রেণির মানুষেরা আইডিয়া বা ফিলোসফি নিয়ে কথা বলে।

ঋষিমানবের

বক্তব্যের সূত্র দিয়ে এই গল্পের যুবক-যুবতীদের সভ্যদের শ্রেণিকরণ করা কঠিন

হয়ে যাবে। এরা একই সঙ্গে ইতর, মধ্য এবং উচ্চশ্রেণির প্রাণ।

আপনি শুধু বুদ্ধিবেশ্যা চিনেন, এই গল্পটা আপনাকে বুদ্ধি-গেলমান বিষয়েও ধারণা দিবে।

খুবই

ঝুঁকিপূর্ণ জীবন-যাপন করা একদল তরুণ-তরুণীর গল্প এটা। এদের কেউ

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কেউ রাজনীতির নেকড়ে, কেউ বিত্তবান ঘরের বখে যাওয়া

সন্তান, কেউ বেকার, কেউ ধার্মিক। কেউ আবার স্বপ্ন দেখে (নব্বইয়ের দশকের

সামাজিক সিনেমার মতো) একটা শান্ত-সৌম্য ইউটোপিয়ার। একটা নন্দিন জীবনের। কেউ

যাচ্ছে গোপনে, নানান এজেন্সির মাধ্যমে বিত্তবান ড্যাডি আর মাম্মিদের সঙ্গ

দিতে অভিজাত হোটেল। রিসোর্টে। প্রোগ্রামে। এরাই এখানে প্রোগ্রামার।

এদের

প্রত্যেকের কিছু ডাকনাম আছে, যেমন- রাষ্ট্রপতি, হযরত, পুরোহিত,

প্রোগ্রামার, জোড়াখোর, ফাকরানী, শোভাখানকি, উচ্চাখানকি... ইত্যাদি,

ইত্যাদি!

এদের একটা আড্ডাখানা আছে।

নাম শুঁড়িখানা। শুঁড়িখানা ভয়ংকর। দুর্বলচিত্তের মানুষদের জায়গা এইটা নয়।

ওরা এখানে যারা বসে (ওদের ভাষ্যে), একেকটা জাত বে-জন্মা।

বিদ্যা-বুদ্ধি-সাহসে বিকট। শিল্পে ও শিষ্টজ্ঞানে শাণিত। আড্ডায় এবং আলাপে

প্রবলভাবে যৌনায়িত। ওরা একই সাথে শ্রমিক এবং পুঁজিপতি। আত্মবিশ্বাসী এবং

আত্মঘাতী। ওরা বিশ্বাস করে, পৃথিবী এখনও পৃথিবীর সকল বুড়ো-বুড়িদের পাপেই

ভারগ্রস্থ হয়ে আছে, সেইখানে নতুন করে পাপ বাড়ানোর কোনো সুযোগ ওদের হাতে

নেই। ওরা তাই ভারহীন। পালকের মতো। উড়ে-উড়ে, উড়ছে; যৌবনে, মৌবনে—

এক

বসার পড়ে উঠার মতো একটা বই। তবে যাদের শব্দের ব্যবহার নিয়ে এলার্জি আছে

তাদের কাছে বইটি অশ্লীল লাগবে। অশালীন শব্দের ব্যবহারে বাস্তবতার বর্ণনাটা

বেশ জমে উঠেছে। বর্তমান বাংলার সার্বিক অবস্থার একটা চিত্র ফুটে উঠেছে

এখানে, যা সবাই ভাবে কিন্তু সাহস করে বলতে পারেনা। বইটি পড়ার মাধ্যমে এই না

বলতে পারার কষ্টটাও লাঘব হবে অনেকটা।

লেখক: মুহম্মদ নিজাম

প্রকাশনী: উপকথা প্রকাশন

মূল্য: ৩০০ টাকা

Md. Helal Uddin

01.07.2024

'দেয়াল' রাজনৈতিক ইতিহাসের উপন্যাস -- মোঃ হেলাল উদ্দিন

সদ্যস্বাধীন

বাংলাদেশের পরবর্তী সময়ের পটভূমিতে লেখক হুমায়ূন আহমেদ 'দেয়াল' উপন্যাসটি

লিখেছেন। চপলমতি তরুণী অবন্তিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে এর কাহিনী। সে

তার দাদা সরফরাজ খানের সঙ্গে থাকে। অবন্তির বাবা নিখোঁজ এবং মা ইসাবেলা

স্বামীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তার স্বদেশ স্পেনে চলে গেছেন। পিতামাতার

সাথে অবন্তির যোগাযোগ হয় চিঠির মাধ্যমে। হুমায়ূন আহমেদ তার নিজস্ব ভঙ্গিমায়

এ উপন্যাসে অবন্তির দাদা সরফরাজ খানকে একটি বিচিত্র এবং খেয়ালি চরিত্র

রূপে উপস্থাপন করেছেন। তিনি অবন্তির গৃহশিক্ষক শফিকের উপর নজরদারি করেন,

অবন্তির মা ইসাবেলার চিঠি তাকে দেওয়ার আগে কৌশলে খুলে নিজে গোপনে পড়েন। তার

কীর্তিকলাপ উপন্যাসের শুরুতে যথেষ্ট হাস্যরসের জন্ম দেয়। যেমন, অবন্তির

গৃহ শিক্ষক শফিক অবন্তির জন্মদিনে দারোয়ানের মাধ্যমে একটা বই উপহার

পাঠিয়েছে। অতঃপর লেখকের ভাষায়,

“অবন্তির

দাদা সরফরাজ খানের হাতে ‘ইছামতি’ বই। দারোয়ান বইটা সরাসরি তাঁর হাতে

দিয়েছে। তিনি প্রথমে পাতা উল্টিয়ে দেখলেন, লুকানো কোন চিঠি আছে কি না। বদ

প্রাইভেট মাস্টারেরা বইয়ের ভেতর লুকিয়ে প্রেমপত্র পাঠায়। অতি পুরনো টেকনিক।

চিঠি পাওয়া গেল না। বইটা তিনি ড্রয়ারে লুকিয়ে রাখলেন। আগে নিজে পড়ে

দেখবেন। বইয়ের লেখায় কোন ইঙ্গিত কি আছে? … গল্প-উপন্যাস হল অল্পবয়েসী

মেয়েদের মাথা খারাপের মন্ত্র। তাঁর মতে, দেশে এমন আইন থাকা উচিত যেন বিয়ের

আগে কোন মেয়ে ‘আউট বই’ পড়তে না পারে।”

অবন্তির

জীবনে যুদ্ধপরবর্তী এ সময়ের সাথে স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালীন এক ঘটনার

যোগাযোগ রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় তাকে নিয়ে তার দাদা সরফরাজ খান ঢাকা থেকে

পালিয়ে গ্রামে এক পীরের কাছে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেখানে এক পাকিস্তানি সেনা

কর্মকর্তা তাকে দেখে ফেলে বিয়ে করতে চাইলে বিপদমুক্তির জন্য ঐ পীর তার

পুত্র হাফেজ জাহাঙ্গীরের সাথে অবন্তির বিয়ে দেন। হাফেজ জাহাঙ্গীর অবন্তির

প্রতি স্ত্রীসুলভ কোনো অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চায়নি। অন্যদিকে, অবন্তি এ

বিয়ে মেনে না নিলেও যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ঢাকার চলে আসার পর হাফেজ

জাহাঙ্গীরের সাথে সে যোগাযোগ বজায় রাখে।

এই

কাল্পনিক চরিত্রগুলোর সাথে সমান্তরালে বর্ণিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী

ইতিহাসের কুশীলবদের কঠোর বাস্তব কাহিনী। সরফরাজ খানের পুত্রের বন্ধুদের

একজন হিসেবে খালেদ মোশাররফের সাথে এই পরিবারের যোগাযোগ ছিল। ইতিহাসের এই

বাস্তব আখ্যানটি মেজর ফারুক ও রশীদের বঙ্গবন্ধু হত্যার পরিকল্পনার মাধ্যমে

সূচিত হয়। লেখক বঙ্গবন্ধু হত্যা পরিকল্পনার এ অংশটি লেখার সময় অ্যান্থনী

মাসকারেনহাসের ‘বাংলাদেশ: আ লিগ্যাসি অব ব্লাড’ গ্রন্থটি দ্বারা বিশেষভাবে

প্রভাবিত হয়েছেন, তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

এরপর

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড থেকে খন্দকার মোশতাকের ক্ষমতাগ্রহণ, খালেদ মোশাররফের

ব্যর্থ অভ্যুত্থান, কারাগারে চার নেতার করুণ মৃত্যু, কর্নেল তাহেরের

সিপাহী-জনতার বিপ্লব, জিয়াউর রহমানের ক্ষমতাগ্রহণ এবং কর্নেল তাহেরের করুণ

মৃত্যু- পর্যায়ক্রমে এ উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। ১৯৮১ সালে জিয়াউর রহমানের

মৃত্যুতে উপন্যাসটির সমাপ্তি ঘটেছে।

লেখক

নিজেও যেহেতু এই সময়ের একটি অংশ, কাজেই ঐ সময়ে লেখকের নিজের ব্যক্তিগত

জীবনের ঘটনাও এ উপন্যাসে বিবৃত হয়েছে। উপন্যাসের কল্পিত অংশের গল্পের মতো এ

পর্বটিও যথেষ্ট পরিমাণে কৌতূহলোদ্দীপক ও চমকপ্রদ। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক

হিসেবে বাকশালে যোগদানের চাপ, রক্ষীবাহিনী গঠন, নিরাপত্তহীনতা, আবার শহীদ

পরিবার হিসেবে সরকারের বরাদ্দ দেওয়া বাড়ি থেকে তাদেরকে রাত দুপুরে বের করে

ঘটনাগুলো পাঠকদেরকেও পীড়িত করে। লেখকের ভাষায়,

“এক

রাতে রক্ষীবাহিনী এসে বাড়ি ঘেরাও করল। তাদের দাবি- এই বাড়ি তাদের বরাদ্দ

দেওয়া হয়েছে। রক্ষীবাহিনীর কর্মকর্তা এখানে থাকবেন। মা শহীদ পরিবার হিসেবে

বাড়ি বরাদ্দ পাওয়ার চিঠি দেখালেন। সেই চিঠি তারা মায়ের মুখের ওপর ছুড়ে

ফেলল। এরপর শুরু হল তাণ্ডব। লেপ- তোষক, বইপত্র, রান্নার হাঁড়িকুড়ি তারা

রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলতে শুরু করল। রক্ষীবাহিনীর একজন এসে মায়ের মাথার ওপর

রাইফেল তাক করে বলল, এই মুহূর্তে বাড়ি থেকে বের হন, নয়তো গুলি করব। মা

বললেন, গুলি করতে চাইলে করুন। আমি বাড়ি ছাড়ব না। এত রাতে আমি ছেলেমেয়ে নিয়ে

কোথায় যাব?

আমার ছোটভাই জাফর

ইকবাল তখন মায়ের হাত ধরে তাঁকে রাস্তায় নিয়ে এল। কী আশ্চর্য দৃশ্য! রাস্তার

নর্দমার পাশে অভুক্ত একটি পরিবার বসে আছে। সেই রাতেই রক্ষীবাহিনীর একজন

সুবেদার মেজর ওই বাড়ির একতলায় দাখিল হলেন। পরিবার-পরিজন নিয়ে উঠে পড়লেন।”

এ

উপন্যাসে অবন্তির গৃহশিক্ষক শফিক চরিত্রটি পাঠকমনে বিশেষ স্থান দখল করে

নেয়। নিজেকে প্রচণ্ড ভীতু মনে করলেও সময় তাকে সাহসী করে তোলে। সামরিক

শাসনের ঐ আতঙ্কময় সময়ে সে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ‘মুজিবহত্যার বিচার চাই’ বলে

স্লোগান দেওয়ার সাহস অর্জন করে। এ অপরাধে তার গ্রেফতার হওয়া এবং পরবর্তী

সময়ে বারবার নিপীড়িত হওয়ার ঘটনাগুলো পাঠকহৃদয়ে বিশেষভাবে সাড়া জাগায়।

হুমায়ূন

আহমেদের অন্যসব রচনার মতো এ উপন্যাসটি পাঠের সময়ও একটি মোহাচ্ছন্নতা কাজ

করে। সদ্যস্বাধীন একটি দেশের যাত্রা শুরুর রক্তরঙিন পথে পরিভ্রমণ করতে করতে

আমরা ক্রমাগত বিস্মিত হই। খালেদ মোশাররফ এবং কর্নেল তাহেরের মতো অসীম

সাহসী বীরদের করুণ মৃত্যু আমাদেরকে ব্যথিত করে। ক্রমাগত বিশ্বাসঘাতকতা এবং

সামরিক বাহিনীর ক্ষমতার অপব্যবহার পাঠকদেরকে পীড়িত করে।

ইতিহাস

আশ্রিত যেকোনো লেখাতেই লেখককে যথেষ্ট পরিমাণে সচেতন ও নির্মোহ থাকতে হয়।

স্বাভাবিকভাবেই দেখা যায়, লেখার মাঝে কোনো চরিত্রের প্রতি লেখকের দুর্বলতা

প্রকাশ পায়। এটি ইতিহাসবিদের জন্য যেমন সত্য, তেমনি কথাসাহিত্যিকের জন্য

আরও বেশি সত্য। ‘দেয়াল’ উপন্যাসেও ইতিহাসের কিছু চরিত্রকে হুমায়ূন আহমেদ

মহিমান্বিত করেছেন, আবার কিছু চরিত্র তার সহানুভূতিবঞ্চিত হয়েছে। দেখা

গেছে, খালেদ মোশাররফ বা কর্ণেল তাহের এখানে যতটা মহিমান্বিত হয়েছেন, বাকশাল

গঠন ও রক্ষীবাহিনীর অত্যাচারে গৃহহীন হওয়ার বেদনার ফলস্বরূপ রাষ্ট্রনায়ক

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ততটা মহিমান্বিত হননি।

এটিকে তাই ‘ঐতিহাসিক উপন্যাস’ নয়, বরং একটি ‘ইতিহাস আশ্রিত উপন্যাস’ হিসেবে আখ্যায়িত করাই শ্রেয়।

একটু

লক্ষ করলেই দেখা যায়, আমাদের ইতিহাসের যে অংশটি সবচেয়ে বেশি ধোঁয়াশাপূর্ণ

এবং সময় ও ক্ষমতার পালাবদলের সাথে সাথে যে অংশটি বারবার পরিবর্তিত হয়েছে,

তা হল মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী এক যুগের ইতিহাস। ‘দেয়াল’ উপন্যাসের সবচেয়ে বড়

মাহাত্ম্য এই যে, চিত্তাকর্ষক কাহিনী দ্বারা আকর্ষিত করার পাশাপাশি

ইতিহাসের এই অন্ধকারাচ্ছন্ন অংশটির সত্য অনুসন্ধানে এটি পাঠকদের মনে আগ্রহ

সৃষ্টি করে।

বইয়ের ফ্ল্যাপে লিখা কথাঃ

‘ভাদ্র

মাসের সন্ধা। আকাশে মেঘ আছে। লালচে রঙের মেঘ। যে মেঘে বৃষ্টি হয় না, তবে

দেকায় অপূর্ব। এই গাঢ় লাল, এই হালকা হলুদ, আবার চোখের নিমিষে লালের সঙ্গে

খয়েরি মিশে সম্পূর্ণ অন্য রঙ। রঙের খেলা যিনি খেলছেন মনে হয় তিনি

সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছেন।’

এভাবেই

সূচনা ঘটেছে হুমাযূন আহমেদের চার দশকের বর্ণময় লেখকজীবনের শেষ উপন্যাস

‘দেয়াল’- এর। ২০১১ সালের মাঝামাঝিতে ‘দেয়াল’ রচনা শুরু করেছিলেন তিনি।

সে-সময় উপন্যাসের পাঁচটি পর্ব ধারাবাহিকভাবে ‘অন্যদিন’-এর প্রকাশিত হয়।

এরপর বেশ কিছুদিন বিরতির পর যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর ক্যানসার চিকিৎসা চলাকালে

নতুন করে ‘দেয়াল’ রচনায় মনোনিবেশ করেন তিনি, যদিও শেষ পর্যন্ত উপন্যাসটির

চূড়ান্ত রূপ দেয়ার সুযোগ পান নি।

সূচনা-অনুচ্ছেদে

আকাশের রঙবদলের খেয়ায় যে সিদ্ধান্তহীনতার কথা বলা হচ্ছে তা বিশেষ

ইঙ্গিতবহ। যে সময়কে উপজীব্য করা হয়েছে ‘দেয়াল’-এ, তা একটি সদ্যস্বাধীন

জাতির ভাগ্যকাশের চরম অনিশ্চয়তার কাল। উপন্যাসের কিছু চরিত্র বাস্তব থেকে

নেওয়া, নাম-ধাম সবই বাস্তব, ঘটনা-পরস্পরাও বাস্তবেরই অংশ। লেখক যেহেতু

উপন্যাস লিখেছেন, তাই আছে কিছু কাল্পনিক চরিত্র। গল্প আবর্তিত হয়েছে এদের

ঘিরেও।

নানা ঘটনার ঘনঘটায় ঢাকা পড়ে

নি জীবনসৌন্দর্য আর জীবন-সত্যের সন্ধান। ইতিহাসের সত্য আর লেখকের সৃজনী

ভাবন্য-দুইয়ে মিলে ‘দেয়াল’ পরিণত হয়েছে একটি হৃদয়গ্রাহী উপাখ্যানে।

বইয়ের ভূমিকায় ড. আনিসুজ্জামান লিখেছেনঃ

হুমায়ূন

আহমেদের অবর্তমানে তার উপন্যাস দেয়াল প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। প্রকাশকের

ইচ্ছায় আমি তার ভূমিকা লিখছি। বইটির যে কোনো ভূমিকার প্রয়োজন ছিল, আমার তা

মনে হয় না।

গ্রন্থাকারে প্রকাশিত

হওয়ার আগেই দেয়াল নিয়ে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। বিষয়টা আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে।

হাইকোর্টের পরামর্শ-অনুযায়ী লেখক উপন্যাসটির প্রথম প্রকাশিত রূপের পরিবর্তন

সাধন করেছেন। গ্রন্থাকারে সেই পরিবর্তিত রূপই প্রকাশ পেতে যাচ্ছে। তারপরও

আমার মনে হয়, দেয়াল বিতর্কিত থেকে যাবে।

বইটিতে

দুটি আখ্যান সমান্তরালে চলেছে। প্রথমটি অবন্তি নামে এক চপলমতি ও

প্রচলবিরোধী মেয়ের কাহিনি। তার বাবা নিরুদ্দিষ্ট। স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক

ত্যাগ করে মা ইসাবেলা স্বদেশ স্পেনে চলে গেছেন। এই দম্পতির কেউ যে সাধারণ

বিচারে স্বাভাবিক, তা মনে হয় না। অবন্তি ঢাকা ঢাকায় বাস করে পিতামহ সরফরাজ

খানের সঙ্গে- তিনি রক্ষণশীল এবং খেয়ালি- অবন্তিতে লেখা তার মায়ের চিঠি আগে

গোপনে খুলে পড়েন, অবন্তির শিক্ষক শফিকের ওপর নজরদারি করেন এবং আরও অনেক

কিছু করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় নিরাপত্তার খোঁজে ঢাকা ছেড়ে গ্রামে যান,

সেখানেও টিকতে না পেরে আশ্রয় নেন এক পীরের বাড়িতে। এক পাকিস্তানি

সেনা-কর্মকর্তা অবন্তিকে দেখে ফেলে বিয়ে করতে চায়। বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে

পীর নিজের ছেলের সঙ্গে অবন্তির বিয়ে দিয়ে দেন। অবন্তি এ-বিয়ে মেনে নেয় না

বটে, কিন্তু হাফেজ জাহাঙ্গীরের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন করে না। তা নিয়ে কিছু

জটিলতার সৃষ্টি হয়।

সরফরাজ খানের

পুত্রের বন্ধুদের একজন মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফ। এ-বাড়িতে তাঁর

আসা-যাওয়া আছে। তাঁর সূত্রে কর্নেল তাহেরও এখানে এসেছেন। এভাবেই প্রথম

আখ্যানের সঙ্গে দ্বিতীয় আখ্যানের যোগ সাধিত হয়।

দ্বিতীয়

আখ্যানটি সূচিত হয় মেজর ফারুকের বঙ্গবন্ধু হত্যার পরিকল্পনা নিয়ে। এই

পরিকল্পনায় ফারুক ও মেজর রশীদ মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ও ওসমানীকে জড়িত

করে। পরিকল্পনায় ফারুক ও মেজর রশীদ মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ও খালেদ

মোশাররফের অভ্যুত্থান, কারাগারে চার নেতা হত্যা, কর্নেল তাহেরের নেতৃত্বে

সিপাহী-জনতার বিপ্লব, জিয়াউর রহমানের মুক্তিলাভ ও ক্ষমতাগ্রহণ, খালেদ

মোশাররফ ও কর্নেল হুদার হত্যা এবং তাহেরের ফাঁসিতে উপাখ্যানের সমাপ্তি।

তারপরও লেখক দ্রুত ঘটনা বলে গেছেন, উপন্যাসের সমাপ্তি হয়েছে জিয়ার

হত্যাকাণ্ডে।

আমাদের জাতীয়

ইতিহাসের এসব শোকাবহ পর্বের বর্ণনায় যে-পরিসর ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের

প্রয়োজন ছিল, বইতে তা দেওয়া হয় নি। বঙ্গবন্ধুর শাসনকালে অনুবস্ত্রের অভাব

এবং রক্ষী বাহিনীর অত্যাচার ও তাদের প্রতি সর্বসাধারণের ক্ষোভ ও ঘৃণার কথা

উল্লেখ করা হয়েছে। শেখ মুজিবকে বঙ্গপিতা, মহামানব ও বঙ্গবন্ধু বলা হলেও

মৃত্যুতে তিনি লেখকের অতটা সহানুভূতি লাভ করেননি যতটা পেয়েছেন তাঁর

পরিবারের শিশু ও নারীরা। বঙ্গবন্ধু-হত্যায় মানুষের মধ্যে থেকে যে প্রবল

প্রতিবাদ হলো না, বরঞ্চ কোথাও কোথাও আনন্দ-মিছিল হলো, এতে লেখক বিস্মিত

(কাদের সিদ্দিকীর প্রতিবাদ সম্পর্কে হুমায়ূনের মন্তব্য : ‘ভারতে তিনি

‘কাদেরিয়া বাহিনী’ তৈরি করে সীমান্তে বাংলাদেশের থানা আক্রমণ করে নিরীহ

পুলিশ মারতে লাগলেন। পুলিশ বেচারারা কোনো অর্থেই বঙ্গবন্ধুর হত্যার সঙ্গে

জড়িত না, বরং সবার আগে বঙ্গবন্ধুকে রক্ষা করার জন্যে তারা প্রাণ দিয়েছে।”)

অবন্তির গৃহশিক্ষক শফিক- যে নিজেকে খুবই ভীতু বলে পরিচয় দেয়, সে-কিন্তু

রাস্তায় দাঁড়িয়ে ‘মুজিব হত্যার বিচার চাই’ চলে স্লোগান দেয়, গ্রেপ্তার হয়

এবং নিপীড়ন সহ্য করে। খন্দকার মোশতাককে এ-বইতে আমার পাই কমিক চরিত্ররূপে।

‘অসীম সাহসী মুক্তিযোদ্ধা বীর উত্তম খালেদ মোশাররফ’ এবং ‘মহাবীর কর্নেল

তাহেরে’র প্রতি লেখকের শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে এবং উপন্যাসে কর্নেল

তাহেররকেও দেখি খালেদ মোশাররফের সাহসিকতা ও চরিত্রগুণের প্রশংসা করতে।

জিয়াউর রহমানের আর্থিক সততার প্রশংসা আছে, জনগণের শ্রদ্ধা তিনি অর্জন

করেছিলেন, তা বলা হয়েছে, সেই সঙ্গে তাঁর ক্ষমতালোভের কথা বলা হয়েছে এবং

সরকারি তথ্য উদ্বৃত করে জানানো হয়েছে যে, ১৯৭৭ সালের ৯ অক্টোবর পর্যন্ত

তাঁর গঠিত সামরিক আদালতের বিচারে ১১৪৩ জন সৈনিক ও অফিসারকে ফাঁসির দড়িতে

ঝুলিতে হয়েছে। হুমায়ূনের মতে, এদের দীর্ঘনিশ্বাস জমা হয় চট্টগ্রামের

সার্কিট হাউজে- সেখানে ‘জিয়া প্রাণ হারান তাঁর এক সময়ের সাথী জেনারেল

মঞ্জুরের পাঠানো ঘাত বাহিনীর হাতে।’ এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে বইতে কোনো তথ্য

নেই, বরঞ্চ এই হত্যাকাণ্ডের পশ্চাতে মনজুরের ‘রূপবতী স্ত্রী’র প্রলয়ংকরী

স্ত্রীবুদ্ধি কাজ করে থাকতে পারে বলে অনুমান করা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র যে

বলেছিলেন, ‘উপন্যাস উপন্যাস-উপন্যাস ইতিহাস নহে’, সে কথা যথার্থ। তবে

ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসে ইতিহাসের সারসত্য অবিকৃত থাকবে বলে আশা করা হয় এবং

কল্পনাপ্রসূত আখ্যানেও কার্যকারণ সম্পর্কের ব্যাখ্যা প্রত্যাশিত।

দেয়াল

উপন্যাসের প্রথমদিকে হুমায়ূন আহমেদ নিজের উল্লেখ করেছে প্রথম পুরুষে,

শেষদিকে এসে উত্তমপুরুষে নিজের কথা সে বলে গেছে। আমরা জানতে পারি- অনেকেরই

তা অজানা নয় যে- শহীদ পরিবার হিসেবে ঢাকা শহরে হুমায়ূনদের সরকারিভাবে যে

বাড়ি বরাদ্দ দেওয়া হয়, রক্ষী বাহিনীর এক কর্মকর্তা তা দখল করে তাদেরকে

নির্মমভাবে সেখান থেকে উচ্ছেদ করে পথে নামিয়ে দেন; হুমায়ূনের মা এবং

ভাইবোনেরা শুধু চরম অপমানের শিকার হন, তা নয়, নিরাপত্তার সম্পূর্ণ অভাবে

পড়েন। বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষক হুমায়ূনকে বাকশালে যোগ দিতে চাপ দেওয়া

হয় এবং চাপের কাছে নতিস্বীকার করে রসায়ন বিভাগে রেজিস্ট্রারের অফিসে এবং

উপাচার্যের দপ্তরে ছোটাছুটি করেও শেষ পর্যন্ত সময় উত্তীর্ণ হওয়ার কারণে তার

প্রয়াস নিষ্ফল হয়, বাকশালে যোগদান থেকে সে বেঁচেই যায় বলতে হবে। এসব ঘটনা

বঙ্গবন্ধুর সরকার সম্পর্কে তার মনে বিরুপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

অন্যপক্ষে কর্নেল তাহেরের ভাই আনোয়ার হোসেনের সূত্রে তাহেরের সঙ্গে সে

পরিচিত হয়, তাঁর মাকে নিজের মায়ের মতো দেখতে অভ্যস্ত হয়। তাহেরের জীবনাবসান

তার মনে গভীর দাগ ফেলে যায়- এতটাই যে ভারতীয় হাই কমিশনার সমর সেনকে

অপহরণের পরিকল্পনাকে ‘সাহসী’ বলে উপন্যাসে

প্রশংসা করা হয়েছে। আমার ধারণা, হুমায়ূনের এই ব্যক্তিগত পটভূমি এই

উপন্যাসের চরিত্র ও ঘটনার উপস্থাপনে তাকে প্রভাবান্বিত করেছে।

প্রথম

আখ্যানেই আমরা পরিচিত হুমায়ূন আহমেদকে পাই। চরিত্রের খেয়ালিপনা, সংলাপের

সংঘাত, ঘটনার আকস্মিকতা ও কার্যকারণহীনতা আমাদের সবসময়ে রহস্যময়তার দিকে

আকর্ষণ করে। দ্বিতীয় আখ্যানের ঐতিহাসিকতা প্রমাণের জন্যে হুমায়ূন বইপত্র

এবং মামলার কাগজপত্রের শরণাপন্ন হয়েছে। তবে তারপরও তথ্যগত ত্রুটি রয়ে গেছে।

কাহিনি বলা থামিয়ে লেখক কখনো তারিখ দিয়ে মোটা দাগে ঘটনার বিবরণ লিখে গেছে।

শেষে এক লাফে ছ বছর সময় পেরিয়ে উপসংহারে পৌঁছেছে।

এরই মধ্যে ছড়িয়ে আছে হুমায়ূনের স্বভাবসিদ্ধ এপিগ্রাম। সামান্য নমুনা দিই :

মানুষ এবং পশু শুধু যে বন্ধু খোঁজে তা না, তার প্রভুও খোঁজে।

এই পৃথিবীতে মূল্যবান শুধু মানুষের জীবন, আর সবই মূল্যহীন।

কিছু বিদ্যা মানুষের ভেতর থাকে। সে নিজেও তা জানে না।

যে লাঠি দিয়ে অন্ধ মানুষ পথ চলে, সেই লাঠি দিয়ে মানুষও খুন করা যায়।

মানবজাতির স্বভাব হচ্ছে সে সত্যের চেয়ে মিথ্যার আশ্রয়ে নিজেকে নিরাপদ মনে করে।

সমালোচক যা-ই বলুক না কেন, আমি জানি, হুমায়ূন আহমেদের অন্য বইয়ের মতো দেয়ালও পাঠকের সমাদর লাভ করবে।

লেখকঃ হুমায়ূন আহমেদ

প্রকাশকঃ অন্যপ্রকাশ

মূল্যঃ ৪৫০ টাকা

Md. Helal Uddin

13.09.2024

'তিনটি সেনা অভ্যুত্থান ও কিছু না বলা কথা' বাংলাদেশের সামরিক শাসনের ইতিহাস -- মোঃ হেলাল উদ্দিন

তিনটি সেনা অভ্যুত্থান ও কিছু না বলা কথা -- লে: কর্ণেল (অব.) এম.এ.হামিদ, পিএসসি, তিনি

ঢাকা স্টেশন কমান্ডার থাকাকালীন সময়ে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট, ৩ নভেম্বর ও ৭

নভেম্বর এই তিনটি ঐতিহাসিক সেনা অভ্যুত্থানের পরপরই ঢাকার লগ এরিয়া

কমান্ডার পদে অধিষ্ঠিত হন, কিন্তু মাত্র তিন মাস পর সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের

সাথে মতানৈক্য হওয়ায় তিনি সেনাবাহিনী থেকে পদত্যাগ করে স্বেচ্ছায় অবসর

গ্রহণ করেন। লেখকের ভাষ্যে-

"জিয়া, যে আর্মি তে ইনসাফ

নেই , আইনের শাসন নেই, চক্রান্তের শেষ নেই , যে আর্মি চীফ অব স্টাফ অবিচার

করে, কাজের মর্যাদা দেয় না, যোগ্যতার মর্যাদা দেয় না, কান -কথায় চলে,

সে আর্মিতে আমি আর চাকরি করবো না।" (পৃষ্ঠা ১৭১)

বইয়ে

লেখক নিজে যা দেখেছেন তার বর্ণনা দিয়েছেন।একইসাথে ঘটনার হোতা ও

স্বাক্ষীদের সাথে কথা বলে যা জেনেছেন তা এবং তার ভিত্তিতে যে সিদ্ধান্তে

উপনীত হয়েছেন তাও এই বইয়ে উল্লেখ করেছেন।ফলে এটি একটি তুলনামূলক নিরপেক্ষ

প্রামাণ্য দলিলে রূপ নিয়েছে।

বইয়ে

অনেক ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা আছে। বইটি পড়লে পাঠক নিশ্চয়ই সে স্বাদ গ্রহণ

করবেন। আমার কাছে ভিন্ন একটি ঘটনাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে। যেখানে

লেখকের দায়িত্বশীল ভূমিকা পাঠক নিজেও অনুধাবন করতে পারবেন। যা জাতির

ইতিহাসের সাথে জড়িত। বঙ্গবন্ধুকে যারা ভালোবাসেন তাদের আবেগের সাথেও এর

নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। ঘটনাটি ১৬ আগস্টের-

"আমার পৌঁছবার

আগেই শেখ সাহেবের পরিবারের সবকটি লাশ কফিন বন্দি করে সাপ্লাই

ব্যাটালিয়নের ট্রাকে তুলে আমার আগমনের জন্য অপেক্ষা করছিল। শুধু শেখ

সাহেবের লাশ কফিন বন্দি করে বারান্দার এক কোণে একাকী ফেলে রাখা হয়েছিল।

আমি সুবেদার সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এটা কী শেখ সাহেবের লাশ?' তিনি

স্মার্টলি জবাব দিলেন, জ্বি স্যার, ওটা শেখ সাহেবের। আমি নিজে চেক করে

রেখেছি। কেন জানি কৌতূহলবশতই বললাম, কফিনের ঢাকনাটা খুলুন, আমি চেক করবো।

তারা বড়ই অনিচ্ছায় হাতুড়ি বাটাল এনে আবার কফিনটি খুললেন। কি আশ্চর্য!

দেখা গেল ওটা শেখ সাহেবের লাশ নয়, শেখ নাসেরের । সুবেদার সাহেব খুব ঘাবড়ে

গেল। তাকে বকাঝকা করলাম। আসলে শেখ নাসেরকে দেখতে অনেকটা তার বড় ভাই শেখ

মুজিবের মতোই।আর এতেই সুবেদার সাহেবের ঘটে বিভ্রান্তি ।

আমি

এবার ট্রাকে উঠে সবকটি কফিনের ঢাকনা খুলে ম্যাচ বাক্সের কাঠি জ্বালিয়ে

শেখ সাহেবকে খুঁজতে লাগলাম। অবশেষে ট্রাকের এক অন্ধকার কোণে শেখ সাহেবকে

পাওয়া গেল। একটি কফিনের ঢাকনা খুলতেই বরফের স্তুপ এর ভেতর থেকে তার দীপ্ত,

অক্ষত, সুপরিচিত মুখখানি বেরিয়ে এলো। সাদা চাদরে ঢাকা বুকের সমস্ত অংশ

তখনো রক্তে রাঙ্গা । তাঁর কফিনের ঢাকনা বন্ধ করে সম্মানের সাথে তাঁকে নিচে

নামিয়ে বারান্দায় স্থাপন করা হলো। বারান্দা থেকে শেখ নাসেরের কফিন ট্রাকে

নিয়ে তুলে দেয়া হলো। আমি সবকটি কফিন নিজ হাতে কলম দিয়ে নাম লিখে মার্ক

করে দিলাম। লাশ বদল বিভ্রাটের দরুন বেশ কিছু সময় নষ্ট হয়ে গেল। আমি

কফিনগুলোর ট্রাকটি বনানী রওয়ানা করিয়ে দিয়ে এবার আমার জিপ নিয়ে

ঊর্ধ্বশ্বাসে শেখ মনির বাসার দিকে ছুটলাম । মেজর আলাউদ্দিনকে পাঠালাম আবদুর

রব সেরনিয়াবাতের বাসায়। তখন ভোর ৪ -৪৫ মিনিট।" (পৃষ্ঠা ৬৬-৬৭)

বইয়ের আরেকটি অংশও অনুরূপ সঠিক ইতিহাস সংরক্ষণ আর আবেগের সাথে জড়িত বলে মনে হয়েছে তা হলো-

"চারিদিকে

বিভৎস দৃশ্য দেখে দেখে আমার মাথায় বারবার গন্ডগোল বেঁধে যাচ্ছিল।

কয়েকবার বমি করার উপক্রম হলো। গভীর রাতে এরকম একটি অপ্রীতিকর কাজে জড়িয়ে

ফেলার জন্য বারবার মেজর মতিনকে অভিসম্পাত দিতে লাগলাম। সাপ্লাই

ব্যাটালিয়নের সৈনিকরা একটানা কাজ করে ১৮ টি কবর খুঁড়ে রেখে ছিল। শেখ

সাহেবের পরিবারের লাশগুলো আগে দাফন করা হয়। তাদেরকে প্রথম সাতটি কবরে

সম্মানের সঙ্গে দাফন করা হয়। এ সময় ব্যাটালিয়নের একজন সিনিয়র সুবেদার

উপস্থিত ছিলেন তাদের কমান্ডিং অফিসার কর্নেল রবও ছিলেন। তাদের আরো দু-তিন

অফিসার ছিল। আমি কাউকে ঠাহর করতে পারছিলাম না। অত্যন্ত বৈরী পরিবেশ ও

টেনশনের মধ্যে তারা দাফন কার্য সমাধা করে।

শেখ পরিবারের

সাতজন সদস্যের কবর আছে বনানীতে। প্রথম কবরটা বেগম মুজিবের। দ্বিতীয়টা শেখ

নাসেরের। তৃতীয়টা শেখ কামালের। চতুর্থ কবর মিসেস কামালের। পঞ্চম কবর শেখ

জামালের। ষষ্ঠ কবরে মিসেস জামাল এবং সপ্তম কবরে শায়িত আছে মাস্টার রাসেল।

সব

মিলে ওখানে ১৮ টি কবর আছে। ১৩ নং কবরটি শেখ মনির। ১৪ নং বেগম মনি। ১৭ নং

কবরে শায়িত রয়েছেন জনাব রব সেরনিয়াবাত। বাকিগুলো শেখ মনি ও জনাব

সেরনিয়াবাতের বাসায় অন্যান্য যারা মারা যান তাদের।

লাশগুলো

দাফনের পর আমি আমার অফিসে ফিরে এসে এক এক করে নামগুলো আমার অফিস প্যাডে

লিপিবদ্ধ করি। রেকর্ডটি বহুদিন ধরে আমার কাছে রক্ষিত রয়েছে। কেউ কোনদিন

খোঁজও করেনি। এছাড়া আর কোথাও এই সমাধিগুলোর রেকর্ড নেই।" (পৃষ্ঠা ৬৭-৬৮)

সমকাল

আর মহাকাল অনুভূতিতে এক জায়গায় মিলিয়ে দেয়। ইতিহাসের যেমন পুনরাবৃত্তি ঘটে

তেমনি ঘটনার প্রেক্ষিতে অনুভূতিও মিলে যায়। ফলে বর্ণনা ধার নিয়ে নিজের

সাথে মিলিয়ে নেয় পাঠক।

"কঠোর

পরিশ্রম আর ভালো কাজ করলে কি-না এদেশে শুভাকাঙ্ক্ষী বদলে শত্রু সৃষ্টি হয়,

অনেকের চক্ষুশূল হতে হয়। আমার বেলায়ও এর ব্যতিক্রম হলো না।" (পৃ ১৬৯)

"দেখলাম,

অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদ করার চেয়ে এসব হজম করার ফায়দা অনেক বেশি।

ক্ষমতা, প্রমোশন, নিরাপত্তা নিশ্চিত থাকে। ক্ষমতাধরদের চক্ষুশূল হয়ে থাকতে

হয় না। তাদের বন্ধু হয়ে নিশ্চিন্তে বসবাস করা যায়। দরকার শুধু স্রোতের

অনুকূলে গা ভাসিয়ে দেয়া।" (পৃষ্ঠা ১৭২)

বইটিতে যা যা আছে-

১.

১৫ই আগস্ট, ১৯৭৫ রক্তাক্ত সেনা অভ্যুত্থান

মেজর ডালিমের ঘটনা (পৃ১৫-১৬)

রাষ্ট্রদূত হিসেবে জিয়াউর রহমানের পদায়ন ও তা বাতিল (পৃ১৭)

রাষ্ট্রপতির সাথে সাক্ষাৎ ও তা বাতিল( পৃ১৮)

সেনাবাহিনীতে বিভক্তি (পৃ২০)

কর্ণেল ফারুক ও ট্যাংক (পৃ২৩)

১২ই আগস্ট ১৯৭৫ (পৃ২৪-২৫)

অভ্যুত্থান প্ল্যান (২৫-২৭)

১৪ ই আগস্ট ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট (২৭-২৮)

১৫ আগস্ট কালরাত্রি (২৮-৩৪)

মুজিব হত্যাকাণ্ড (৩৪-৪০ )

হত্যাকাণ্ডের ভিন্নভাষ্য (৪০ -৪৩)

মৃত্যুর সময় ও প্রকৃত হত্যাকারী কে (৪৫-৪৭) শাফায়েতের ঘরে মেজর রশিদ (৪৭ -৪৯)

ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে সকালবেলা (৪৯-৫৬)

চিফ অব স্টাফ হাইজ্যাক ( ৫৬-৫৮)

৪৬ ব্রিগেডে উল্লাস( ৫৯- ৬০)

মোশতাকের প্ল্যানই ছিল শপথ গ্রহণ( ৬১-৬২)

রক্তাক্ত বাড়ি (৬২- ৬৫)

রাতের অন্ধকারে (৬৫ -৬৮)

প্রয়াত রাষ্ট্রপতির দাফন (৬৮)

ভারতীয় হস্তক্ষেপ (৬৯-৭১)

চিফ অফ স্টাফের গদি দখল (৭১- ৭৩ )

১৫ ই আগস্ট অভ্যুত্থানের সময় মুজিবুর রহমানকে কি বাঁচানো যেত? (৭৩-৭৫)

ক্যান্টনমেন্ট থেকে কেন সৈন্য মুভ করল না ?(৭৫- ৭৬)

শাফায়েতের এ্যাকশন (৭৬- ৭৯ )

সময় বিভ্রাট(৭৯-৮০)

তারা যেভাবে সংবাদ পেলেন (৮০-৮১)

১৫ই আগস্ট অভ্যুত্থান একটি পর্যালোচনা (৮৩-৮৮)

২.

৩রা নভেম্বর, অভ্যুত্থান

খালেদের উত্থান পতন

আগস্ট পরবর্তী অবস্থা( ৯২ -৯৩ )

ভগ্নহৃদয় খালেদ(৯৩-৯৪)

নাখোশ জিয়া (৯৪-৯৬)

জিয়া বনাম মোশতাক- ওসমানী(৯৬-৯৮)

২/৩রা নভেম্বর রাত (৯৮)

মধ্যরাতের অভ্যুত্থানে জিয়া বন্দী (৯৮-১০০)

৩ রা নভেম্বর -পাল্টা অভ্যুত্থান (১০১-১০২)

বন্দী জিয়া:খালেদের 'টেলিফোন-ব্যাটেল' (১০২-১০৩,১০৬)

মেজরদের দেশত্যাগ(১০৬-১০৮)

কুখ্যাত জেলহত্যা (১০৮-১০৯)

নতজানু খালেদ(১১০-১১২)

সশস্ত্র শাফায়েতের অনুপ্রবেশ (১১২-১১৪)

৫ নভেম্বর (১১৪-১১৬)

৬ নভেম্বর (১১৬-১১৮)

বঙ্গভবন রাত ১০টা (১১৮)

ক্যান্টনমেন্ট রাত ১১টা(১১৮-১১৯)

বঙ্গভবন রাত ১২টা (১১৯-১২১)

খালেদের ব্যর্থ অভ্যুত্থান- একটি পর্যালোচনা(১২১-১২৪)

৩.

৭ই নভেম্বর ১৯৭৫ ঐতিহাসিক সিপাহী বিদ্রোহ

৭ই নভেম্বর ১৯৭৫ ঐতিহাসিক সিপাহী বিদ্রোহ(১২৫-১২৭)

মুক্ত জিয়া (১২৭-১২৮)

বন্দী জিয়াকে যেভাবে উদ্ধার করা হলো (১২৮-১৩০)

মধ্যরাতে ক্ষমতার লড়াইয়ের চরম মুহূর্ত (১৩২-১৩৫)

খালেদ আসলেন (১৩৬)

খালেদ যেভাবে মারা গেলেন(১৩৬-১৩৯)

টু -ফিল্ড ব্যারাক (১৩৯-১৪২)

ঢাকা শহরের জনতার উল্লাস (১৪২-১৪৬)

৭/৮ ই নভেম্বর: রক্তাক্ত রাগ(১৪৬,১৫০-১৫১)

৮ই নভেম্বর (১৫১)

খালেদের দাফন(১৫৭)

১০ই নভেম্বর(১৫৮-১৫৯)

কমান্ডার লগ এরিয়া (১৬০)

এবার সেপাই -অফিসার ভাই ভাই (১৬১-১৬২)

এরশাদের আগমন (১৬২-১৬৫)

সংঘর্ষের পথে জিয়া (১৬৫-১৬৯)

আমার পদত্যাগ (১৬৯-১৭২)

ঐতিহাসিক ৭ই নভেম্বর পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন (১৭৩-১৭৮)

বগুড়ার বিদ্রোহ (১৮১-১৮৫)

ঢাকায় অক্টোবর সেনা বিদ্রোহ (১৮৩-১৮৫)

অভ্যুত্থানে যেসব অফিসার মারা গেলেন তারা হলেন(১৮৫)

জিয়ার শুদ্ধি অভিযান (১৮৫-১৮৬)

৪.

জিয়া হত্যাকাণ্ড চট্টগ্রাম সেনা অভ্যুত্থান (১৮৭-১৯০)

বন্দী জেনারেল(১৯০-১৯১)

বইঃ তিনটি সেনা অভ্যুত্থান ও কিছু না বলা কথা

লেখকঃ লে: কর্ণেল (অব.) এম.এ.হামিদ, পিএসসি

প্রকাশকঃ হাওলাদার প্রকাশনী

মূল্যঃ ২৫০ টাকা।

Md. Helal Uddin

09.08.2024

Saturday, September 21, 2024

সুন্দর দাম্পত্য জীবন গড়তে পড়ুন 'দাম্পত্য রসায়ন' -- মোঃ হেলাল উদ্দিন

জীবনসঙ্গীর

মনের প্রতিটি ভাঁজে বিচরণ ও উপলব্ধি এবং তার হৃদয়কে অধ্যয়ন করা দাম্পত্য

সুখের অপরিহার্য শর্ত। স্বামী-স্ত্রীর শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য ও গঠন

সৃষ্টিগতভাবেই ভিন্ন। এই দুই ভিন্ন সত্তা যখন একই ধ্যানের মৃণাল ধরে জীবন

সাজাতে সংকল্পবদ্ধ হয়, তখন পরস্পরের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে অবগত হওয়া আবশ্যক

হয়ে পড়ে। অন্যথায় দাম্পত্যজীবনের উষ্ণ লেনাদেনাকে যান্ত্রিক ও আরোপিত বলেই

মনে হয়। ‘দাম্পত্য রসায়ন’ পাঠকের চিন্তা ও বোঝাপড়ায় এমন এক বোধ দিতে চায়,

যা সঙ্গীর মনের ভাষা পড়তে সহায়ক হবে। দাম্পত্য সম্পর্ক প্রাণোচ্ছল করতে

‘দাম্পত্য রসায়ন’ পুস্তিকাটি হতে পারে স্বামী-স্ত্রীর দারুণ এক টোটকা।

উপরের কথাগুলো বইয়ের ফ্রাপের, তবে অতিরঞ্জিত নয়। তারপরেও কিছু কথা থেকে যায়। বইটি মাত্র চৌষট্টি পৃষ্ঠার এবং এটি একটি অনুদিত বই। অনুবাদক হয়ত চেষ্টা করেছেন ভালো অনুবাদ করা তথাপি শব্দ চয়নের ক্ষেত্রে আরো সর্তকতার দরকার ছিল। বইয়ের অর্ধেক আলোচনা পড়লে অনেকটা চটি বইয়ের মত মনে হয়, কিংবা ইসলাম শুধু নারীর দেহ কেন্দ্রিক আলোচনা করেছে বলে বুঝা যায়। ইসলামি আলোচনার ক্ষেত্রে আরো স্পষ্ট এবং ব্যাখ্যা বিশ্লেষণসহ আলোচনা না করলে মানুষ ইসলামকে ভুল বুঝার সুযোগ থেকে যায়। তবে বইয়ের শেষের দিকের আলোচনা এই বিবেচনায় কিছুটা ভালো। বইটি পাঠের মাধ্যমে বিবাহিত কিংবা যারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে যাচ্ছেন তারা তাদের বৈবাহিক সম্পর্কে একটু হলেও আরো মধুর কিংবা মজবুত করতে পারবেন বলে মনে হয়।

বইঃ দাম্পত্য রসায়ন

লেখকঃ ড. ইয়াসির ক্বাদি

অনুবাদঃ ফাতেমা মাহফুজ

প্রকাশকঃ গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স

মূল্যঃ ৭০ টাকা।

Md. Helal Uddin

Friday, August 23, 2024

'মেয়ের কাছে বাবার চিঠি' চিঠির ছলে শিক্ষা -- মোঃ হেলাল উদ্দিন

আজকের বইয়ের আলোচনাটা শুরু করি যার জন্য লেখা, যার কাছে লেখা চিঠিগুলো নিয়ে বই সেই মানুষটার কথাগুলো তুলে ধরে।

Friday, June 21, 2024

সাহসী মেয়ের গল্প 'আনা ফ্রাঙ্কের ডায়েরি' -- মোঃ হেলাল উদ্দিন

দুই

বছর ঐ জায়গাতেই থাকা, ঘুম থেকে ওঠা, টয়লেট সারা, সামান্য কিছু খাওয়া ;

ঐখানেই সন্ধ্যে এবং রাত দেখা । বাইরে সারা শহরে নাৎসি বাহিনীর সদস্যরা ঘুরে

বেড়াচ্ছে । উপরে আকাশ থেকে বোমা বর্ষণ হচ্ছে । ধরা পড়লেই শেষ ।

আমাদের

মত হাতে মুঠোফোন, মুঠোফোনে সারা বিশ্ব দেখা, ইন্টারনেট, ল্যাপটপ, স্কাইপি,

ওয়াটসএ্যাপ, ম্যাসেঞ্জারে ভিডিও চ্যাট- ১৯৪২ সালে স্বপ্নেও কেউ ভাবেননি

এসবের কথা ।

তাহলে মেয়েটির সময়

কাটত কিভাবে ? মেয়েটি দিনলিপি লিখত প্রতিদিন । মাত্র ১৫ বছরের মেয়েটি

প্রতিদিন লিখে গেছে দিনলিপি । তাতে লিখেছে তার কথা, তার বাবা-মার কথা ।

লিখেছে তার শরীর কিভাবে বদলে যাচ্ছে সেসব বর্ণনাও । সে অকপটে লিখে গেছে সব

কথা । সে লিখেছে,

“Because paper has more patience than people.”

কি

সাংঘাতিক কথা ! ১৫ বছরের মেয়ের ? মানুষের ধৈর্য নেই, কাগজের আছে । মানুষ

আরেক মানুষের আদর্শ, ধর্মবিশ্বাস এসবের সম্মান দেয় না, কিন্তু কাগজ দেয় ।

মেয়েটি তাই কাগজকেই বলে সব কথা ! কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি । কোনও এক

বিশ্বাসঘাতক তাদের ধরিয়ে দেয় । পরিবারের আটজনের অনেককেই মেরে ফেলা হয় । এই

মেয়েটি আর তার বড় বোন 'টাইফাস' জ্বরে মারা যায় নির্যাতন শিবিরেই ।

শুধুমাত্র মেয়েটির বাবা বেঁচে ফিরতে পেরেছিলেন ।

মেয়েটি

এত কিছুর পরও আনন্দ, সৌন্দর্য, মানুষের মহত্ত্ব এসবের উপর বিশ্বাস হারায়নি

। মেয়েটি যেসব কথা দিনলিপিতে লিখেছিল তার থেকে কয়েকটি প্রিয় উদ্ধৃতি,

“How wonderful it is that nobody need wait a single moment before starting to improve the world.”

'ভাবলে ব্যাপারটা কত চমৎকার যে, আসলে পৃথিবী বদলে দেবার জন্য কারও এক মুহূর্ত অপেক্ষা করার দরকার নেই !'

“Think of all the beauty still left around you and be happy.”

'চারিদিকের যে সব সৌন্দর্য এখনও বাকি আছে তা দেখ আর আনন্দিত হও ।'

“I can shake off everything as I write; my sorrows disappear, my courage is reborn.”

'আমি লিখতে শুরু করলেই সব ঝেড়ে ফেলতে পারি, আমার দুঃখ দূর হয়ে যায়, আমার সাহস ফিরে আসে ।'

“I've found that there is always some beauty left-in nature, sunshine, freedom, in yourself; these can all help you.”

'আমি

দেখেছি, সৌন্দর্য কোথাও না কোথাও শেষমেশ থাকেই । প্রকৃতিতে, সূর্যালোকে,

স্বাধীনতায়, নিজের ভিতরে আর এই সৌন্দর্যগুলো তোমাকে সাহায্য করবেই ।'

“I don't think of all the misery, but of the beauty that still remains.”

'আমি দুঃখ-কষ্টের কথা ভাবি না, ভাবি যা সৌন্দর্য এখনও বাকী রয়ে গেছে তার কথা ।'

“Whoever is happy will make others happy.”

'যে নিজে সুখী সে অন্যকে সুখী করতে পারে ।'

“In the long run, the sharpest weapon of all is a kind and gentle spirit.”

'শেষমেশ সবচেয়ে উপযুক্ত অস্ত্র হল দরদী এবং মরমী একটি মন ।'

“Where there's hope, there's life. It fills us with fresh courage and makes us strong again.”

'যেখানে আশা আছে, সেখানেই জীবন আছে । এই আশা আমাদের নতুন সাহস জোগায় এবং শক্ত হতে সবকিছুতে সাহায্য করে ।'

“In spite of everything, I still believe that people are really good at heart.”

'সবকিছুর পরও আমি বিশ্বাস করি, মানুষ তার ভিতরে সত্যিই ভাল ।'

মেয়েটির

লেখায় বারবার 'যতটুকু সৌন্দর্য বাকী আছে' এ কথা কেন বলেছে তা বোঝা যাবে

দ্বিতীয় ছবিতে । চিলেকোঠার জানালাটা গাঢ় রঙের পর্দা দিয়ে ঢাকাই থাকত,

কিন্তু বাইরে বোমাবিধ্বস্ত শহরের চেহারা তখন এমনই ।

আনা

ফ্রাঙ্ক নামের এই মেয়েটি মারা যায় ১৫ বছর বয়সে । মুক্তির ২ মাস, অর্থাৎ ৬০

দিন আগে সে মারা যায় । তার জন্ম ১৯২৯ সালের ১২ জুন এবং মারা যায় ১৯৪৫ সালে

।

আনা তার দিনলিপি শেষ বারের মত

লেখে ১৯৪৪ সালের ১ অগাস্ট, মঙ্গলবার । কারণ, ঐ দিন তার সাথে থাকা বাকি

সাতজন ধরা পরে হিটলার বাহিনীর কাছে ।

বই- আনা ফ্রাঙ্কের ডায়েরি

লেখক- আনা ফ্রাঙ্কা

(লেখা ও ছবি- সংগৃহীত)

Md. Helal Uddin

28.07.2024